As the bachelor level at LMU is offered in German the descriptions will follow in German as well (except for those topics which will be supervised in english language).

Das aktuelle SoSe2026-Angebot von Themen für Bachelorarbeit ist unter diesem Link als PDF verfügbar.

Übersicht (für SoSe 2026)

Ausbildungsprogramm

Machine-Learning-Algorithmen zur Suche nach HH-Endzuständen

Detektor-R&D zum Teilchennachweis

Flavour-Physik

Ausbildungsprogramm

Wir bieten im Sommersemester 2026 in der experimentellen Elementarteilchenphysik ein integriertes Programm, das Ihnen einen vielseitigen Einblick in unsere Forschungsarbeiten gibt. Im Zentrum des Programms stehen Bachelorarbeiten mit engem Bezug zu Forschungsthemen des ATLAS-Experiments am Large Hadron Collider am Forschungszentrum CERN in Genf und des Belle II-Experiments am Beschleunigerzentrum KEK in Japan. Wir möchten Ihnen hierbei Einblicke vermitteln in die physikalischen Ziele und Analysemethoden der Experimente, in Detektorkonzepte und die Entwicklung neuer Detektorkomponenten und in Grid-Computing als innovative Technologie der Datenverarbeitung in der Teilchenphysik.

Elemente unseres Programms sind:

- Wahlpflichtlehrveranstaltung zu WP4, WP5, WP13, WP14 für Bachelor-Studenten (2x 2 SWS zu 3 ECTS oder 1x 3+1 SWS zu 6 ECTS Punkte):

‘Datenauswertung in der Teilchenphysik’ und `Teilchenphysik an Hadron-Collidern'

- Teil I: Datenanalyse in der Teilchenphysik

Dieser Kurs ist eine grundlegende Einführung zur Darstellung und statistischen Auswertung experimenteller Daten, zur Modellierung elementarer Teilchenreaktionen, zur Simulation von Detektoren und des Teilchennachweises und zur Rekonstruktion der Prima ̈rreaktion aus einem komplexen Ereignismuster.

Die Teilnahme an Teil I dieses Kurses (voraussichtlich 13.04.-17.04.2026 ganztägig) ist nachdrücklich empfohlen für alle Bachelor-Studenten in der Experimentellen Elementarteilchenphysik

- Teil II: Vertiefungsvorlesung Teilchenphysik

Teil II vertieft die Konzepte der Elementarteilchenphysik und des experimentellen Nachweises spezieller Ereignistopologien. Vorlesung und übungen finden begleitend zur 10-wöchigen Bachelor-Arbeit statt. Die Teilnahme am Teil II dieses Kurses wird allen Bachelor-Studenten in der Experimentellen Elementarteilchenphysik empfohlen empfohlen.

Die Teilnahme an einer Klausur zu Teil I und Teil II des Kurses ist Voraussetzung für den Erwerb von 3+3 ECTS Punkten.

- Physikalisches Seminar: Moderne Aspekte der Teilchenphysik

Dieses Seminar soll nach momentaner Planung begleitend zur Bachelor-Arbeit stattfinden. Die Teilnahme am Seminar wird allen Bachelor-Studenten in der Experimentellen Elementarteilchenphysik empfohlen, Voraussetzung für den Erwerb von 3 ECTS Punkten ist die aktive Teilnahme und ein Referat.

- Eine betreute Bachelor-Arbeit (12 ECTS Punkte, 20.04.-06.07.2026, die Zeitspanne entspricht einer Bearbeitungszeit von 10 Wochen (unter Berücksichtigung von Feiertagen und einem vorlesungsfreien Tag), mit aktuellem Bezug zu unseren Forschungsarbeiten zu einem der nachfolgend aufgeführten Themen.

Ansprechpersonen: Wenn Sie Fragen zum Programm haben, oder wenn Sie sich bei der Auswahl der angebotenen Themenbereiche beraten lassen wollen, wenden Sie sich bitte an:

Prof. Dr. Otmar Biebel

Prof. Dr. Thomas Kuhr

Wenn Sie Interesse an oder Fragen zu einem spezifischen Thema haben, können Sie sich auch direkt an die angegebenen Kontaktpersonen wenden.

Higgs-Boson-Selbstwechselwirkung

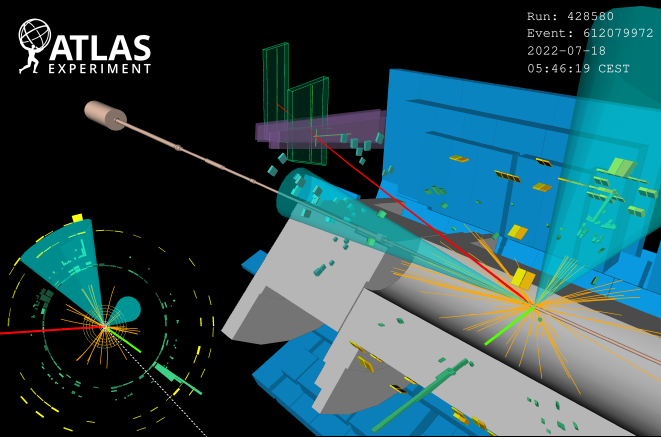

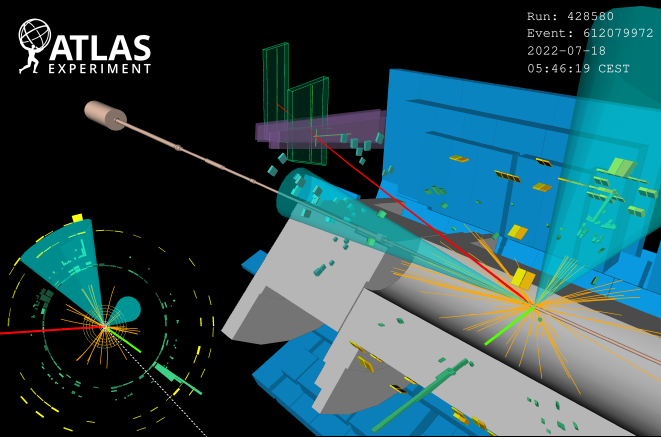

Kandidat für ein tt Ereignis mit di-leptonischem Zerfall der beiden top-Quarks.

Das Higgs-Boson ist ein Teilchen, das auch in der Kosmologie bedeutsam ist. Dies liegt daran, dass sich der sombrero-förmige Verlauf des Higgs-Potenzial durch Quanteneffekte v.a. durch das top-Quark mit zunehmender Energie deformiert wird, möglicherweise bis zu einem Grad, bei dem kein stabiles Minimum im Potenzial mehr vorliegt. Dann gäbe es keinen stabilen Zustand des elektroschwachen Vakuums, was auf einen signifikanten Phasenübergang während der Frühphase des Universiums hindeuten würde, bei dem erst das heute beoabachtete, relativ stabile elektroschwache Vakuum entstanden ist.

Dieses Verhalten des Higgs-Potenzials kann experimentell durch eine Messung der Higgs-Selbstwechselwirkung überprüft werden. Eine solche Messung ist allerdings schwierig und benötigt die enorme Datenmenge des zukünftigen Hochluminositäts-LHC-Beschleunigers. Die Bachelorarbeitsthemen sind dabei ein wichtiger Schritt zur erstmaligen Beobachtung der Higgs-Selbstwechselwirkung.

Untersuchung der Spinkorrelation in Zerfällen bei HH- und tt-Produktion

Die Higgs-Paarproduktion ist ein sehr seltener Prozess im LHC-Beschleuniger. Daher können in seltenen Fällen auch andere Prozesse ähnliche Endzustände wie eine Higgs-Paarproduktion erzeugen. Dieser Effekt ist besonders relevant für Prozesse die deutlich häufiger als Higgs-Paare im LHC-Beschleuniger erzeugt werden. ein solcher Konkurrenzprozess ist die Erzeugung eines Top-Quark Paars (top-antitop-Endzustand), einer der am häufigsten im LHC erzeugten Prozesse. Für den Fall, dass ein Higgs-Paar in ein bottom-antibottom Quark-Paar und ein W+W--Paar zerfällt, ist der top-antitop-Endzustand identisch und trotz der relativ großen Unterschiede in den Massen von Higgs-Bosonen und Top-Quarks kann es in seltenen Fällen passieren, dass die Endzustände auch kinematisch kaum zu unterscheiden sind. Allerdings unterscheiden sich der Spin des Top-Quarks und des Higgs-Bosons. Während das Quark einen halbzahligen Spin hat, ist das Higgs-Boson ein skalares Teilchen mit Spin 0. Dieser Spin muss in einem Zerfallsprozess erhalten werden, was speziell für den top-antitop-Endzustand dafür sorgt, dass nur bestimmte Spin-Richtungen möglich sind. Dies schränkt dann auch die möglichen Flugrichtungen der Zerfallsteilchen ein. Eine solche Eigenschaft soll in der Bachelorarbeit untersucht werden, um die bessere Unterscheidung von top-antitop- und HH-Endzustände zu erreichen.

Kontakt

Prof. Dr. Otmar Biebel

Rekonstruktion von Higgs-Paarproduktion durch Vektor-Boson-Fusion

Der Higgs-Mechanismus sagt unter anderem einea href="../../members/students/stauch_celine/index.html"> 4-Teilchen Kopplung zwischen einem Paar Higgs-Bosonen und einem Paar von Vektor-Bosonen der elektroschwachen Wechselwirkung voraus. Eine Messung der Stärke dieser Kopplung bietet eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der genauen Form des Higgs-Potenzials. Die Produktion eines Higgs-Paars durch eine sogenannte Vektor-Boson-Fusion bietet sich hierbei für diese Messung sehr gut an und soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit genauer untersucht werden. Hierfür wird der Zerfall des Higgs-Paars in ein bottom-antibottom Quark-Paar sowie ein W+W−-Paar verwendet, da sich dieser Endzustand für den Fall, dass eines der W-Bosonen in ein Lepton und Neutrino zerfällt, vergleichsweise leicht im Detektor identifizieren lässt. In Simulationen kann zudem die Stärke der Kopplung variiert werden und somit das unterschiedliche Verhalten des Endzustandes in Abhängigkeit von der Kopplungsstärke analysiert werden. Der Vergleich mit tatsächlich gemessenen Daten liefert dann am Ende eine Messwert für die Stärke der Kopplung.

Kontakt

Prof. Dr. Otmar Biebel

Celine Stauch, MSc

Detektor-R&D zum Teilchennachweis

Team vor dem Messaufbau bei der Mess-Expedition ans CERN.

Micropatterndetektoren

Micropatterndetektoren sind moderne gasgefüllte Detektoren mit mikrostrukturierter Anodenauslese und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der fundamentalen oder interdisziplinären Forschung. Sie ermöglichen eine sehr gute Ortsauflösung von 50μm und besser, und können Teilchen auch bei sehr hohen Raten noch mit hoher Effizienz und Genauigkeit detektieren.

Am Lehrstuhl für experimentelle Teilchenphysik wurde vor kurzem 32 jeweils 2 m2 großen Micromegas-Detektoren (MICROMEsh GAseous Structures) gebaut, im ATLAS-Detektor installiert und nun für Messungen von Myon-Teilchen eingesetzt. Zusammen mit weiteren Micromegas-Detektoren, die von anderen Universitäten beigesteuert wurden, bilden diese die New-Small-Wheels (siehe Titelbild), welche jeweils eine Gesamt-Detektorfläche von über 45 m2 besitzen.

Verbesserung der Positionsauflösung der ATLAS NSW Micromegas Detektoren

Die 2-3 m2 großen Micromegas Detektoren des New-Small-Wheels (NSW) sind Teil des Myonspektrometers im ATLAS-Detektor. Sie tragen durch präzise Messung der Position von Myonen zur Rekonstruktion der Teilchenflugbahn bei. Der Krümmungsradius R dieser Myonspuren im NSW hängt über m · v = q · B · R mit dem Impuls des Teilchens (m · v) zusammen. Je genauer die Flugbahn der Teilchen bestimmt werden kann, desto besser ist die Impulsbestimmung. Folglich wird eine exzellente Positionsauflösung des Detektors von <100 µm gefordert (in etwa die Dicke eines menschlichen Haares!).

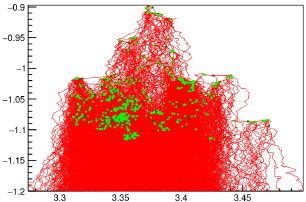

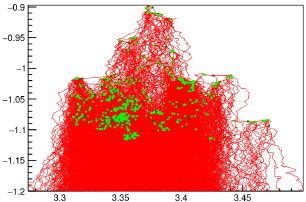

Um diese Auflösung erreichen zu können, müssen verschiedenste Effekte aus der ATLAS Muon System Preliminary H8 Testbeam Geometrie der Detektormodule, aus der NSW Micromegas signalverarbeitenden Elektronik, aus der Einwirkung des toroidalen Magnetfeldes, und weitere Effekte berücksichtigt und korrigiert werden. In Messungen an einem Teststrahl konnte mit baugleichen Micromegas Detektoren eine Auflösung σcore von 70 - 150 µm für Einfallswinkel zwischen 0◦ und 29◦ erreicht werden (siehe Abbildung).

Ziel der Bachelorarbeit ist die Untersuchung der aufgenommenen ATLAS Daten auf Effekte, die den Unterschied zu den Teststrahldaten beschreiben, und diese schlussendlich anzuwenden, um eine ähnlich gute Positionsauflösung wie bei der Teststrahlzeit zu erzielen. Dazu müssen u.a. geometrische Effekte wie Verschiebungen oder Verdrehungen betrachtet werden. Zusätzlich ist die Implementierung zeitabhängiger Positionsrekonstruktionsalgorithmen oder weiterer, bisher nicht betrachteter Algorithmen notwendig.

Interessierte Studierende sollten Programmiererfahrung (vorzugsweise C++) und Spaß am Arbeiten mit komplexen Datensätzen haben. Logisches Denken und exzellentes räumliches Vorstellungsvermögen sind ebenso notwendig. Wir bieten hier ein einmaliges Thema, welches nicht aktueller und näher am tatsächlichen ATLAS Experiment sein könnte, mit der Möglichkeit, dass die Resultate der Bachelorarbeit direkt in den Myon-Positionsmessungen des ATLAS NSW Anwendung finden könnten.

Kontakt: Dr. Fabian Vogel

Untersuchung der Signalstrukturen und Signalausbreitung in resistiven Streifen-Micromegas

Resistive Streifen-Micromegas stellen eine Weiterentwicklung des klassischen Micromegas-Detektors dar und unterscheiden sich insbesondere durch eine zusätzliche resistive Anodenschicht. Auf dieser Schicht werden die Ladungsträger ionisierender Teilchen gesammelt und kapazitiv auf eine darunterliegende Auslesestruktur — meist in Form von Kupferstreifen — übertragen.

Im Rahmen des NSW-Upgrades des ATLAS-Experiments am CERN wurden großflächige resistive Streifen-Micromegas mit Flächen von bis zu 2-3 m2 entwickelt und gebaut. Dabei zeigte sich, dass neben der gewünschten kapazitiven Kopplung zwischen resistiver Schicht und Auslesestruktur auch ein Übersprechen innerhalb der Streifen auftritt. Dieses Übersprechen skaliert mit der Länge der Streifen und kann bei Streifenlängen von einem Meter oder mehr Werte von über 30 % erreichen. Da die Position eines ionisierenden Teilchens über einen ladungsgewichteten Mittelwert bestimmt wird, führt diese falsche Ladungsinformation zu einer verfälschten Positionsrekonstruktion.

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die systematische Untersuchung dieses Effekts. Die Arbeit umfasst sowohl die Simulation der kapazitiven Kopplung als auch experimentelle Messungen an einem realen Detektor. Auf Basis der gewonnenen Ergebnisse sollen anschließend Messdaten korrigiert werden, um den Einfluss des Übersprechens zu kompensieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Korrektur von Sättigungseffekten der Ausleseelektronik. Durch die Kombination der gewonnenen Erkenntnisse zur Signalstruktur mit den Shaping-Funktionen der Elektronik soll untersucht werden, inwieweit verlorene oder verzerrte Ladungsinformationen rekonstruiert werden können.

Die Arbeit bietet spannende Einblicke in die moderne Teilchendetektortechnologie und verbindet Simulation, experimentelle Messmethoden sowie Datenanalyse.

Kontakt: Dr. Fabian Vogel

Erweiterung der Einsatzgebiete von mikrostrukturierten Gasdetektoren

Mikrostrukturierte Gasdetektoren haben ein großes Potenzial für verschiedenste Anwendungen. Wir arbeiten an der Weiterentwicklung dieser Detektortechnologie, um sie für neue Anwendungen nutzen zu können. Zielrichtungen dieser Arbeiten sind:

Excellent spatial resolution regularly requires a large number of electronic readout channels. One way to reduce the number of readout channels without compromising position measurement accuracy is to encode the precise position information of the particle’s passage through the detector via charge sharing using relatively few electronic channels. For this purpose, the charge quantity generated by the particle (e.g., 4 units of charge) is divided by capacitive coupling, e.g., from 5 small measuring electrodes to 2 overlapping signal electrodes, which then encode the information about which of the small electrodes was hit via the divided charge quantity (4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4). With higher charge measurement accuracy at the readout electrodes, the resolution can even be better than the size of the smaller electrodes. Investigating this concept with real detectors with more than one stage of charge division is the subject of a bachelor’s thesis project. The thesis project can be based on simulating the behaviour of this detector or the analysis of the measurements taken with a 120 GeV muon beam (see foto above).

Kontakt: Eshita Kumar, MSc

Gasdetektoren sind weit verbreitete Teilchendetektoren, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Detektoren mit mikrostrukturierten Anoden sind in vielen der großen Experimente am CERN im Einsatz (u.a. ATLAS & CMS). Die Position des Teilchens wird meist mit einem Ladungschwerpunkt auf über mehrere Auslesestreifen bestimmt. Je nach Art und Eigenschaft des Teilchens, gibt es auch andere Rekonstruktionsmethoden. Die Idee ist nun eine vollständige Detektorsimulation aufzubauen, die alle Teilprozesse (Ionisation, Bewegung der Elektronen und Signalformung) berücksichtigt, um mit ihrer Hilfe neue Rekonstruktionsansätze/-methoden auszuprobieren.

Gasdetektoren sind weit verbreitete Teilchendetektoren, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Detektoren mit mikrostrukturierten Anoden sind in vielen der großen Experimente am CERN im Einsatz (u.a. ATLAS & CMS). Die Position des Teilchens wird meist mit einem Ladungschwerpunkt auf über mehrere Auslesestreifen bestimmt. Je nach Art und Eigenschaft des Teilchens, gibt es auch andere Rekonstruktionsmethoden. Die Idee ist nun eine vollständige Detektorsimulation aufzubauen, die alle Teilprozesse (Ionisation, Bewegung der Elektronen und Signalformung) berücksichtigt, um mit ihrer Hilfe neue Rekonstruktionsansätze/-methoden auszuprobieren.

Kontakt: Nick Schneider, MSc

Die Bachelorarbeiten bieten Einblick in modernste Detektortechnologie und in modernste Ausleseelektronik. Sie können auch gerne in einem Team aus mehreren Studenten arbeiten. Am besten, Sie schauen auf ein persönliches Gespräch bei uns vorbei, dann finden wir bestimmt ein für Sie passendes Thema.

Kontakt

Prof. Dr. Otmar Biebel

Eshita Kumar, MSc

Nick Schneider, MSc

Dr. Fabian Vogel

Flavour-Physik

Weitere Themen der Teilchenphysik, speziell auf dem Gebiet der Flavour-Physik finden Sie auf der Seite von Prof. Kuhr.